Puede que a usted le extrañe pero a mí siempre me gustaban más las películas en blanco y negro. Yo les encontraba un determinado ángel del que carecían las películas en color, quizá el encanto de aquellas galletas de nata que hacía mi madre, el atractivo de lo artesanal frente a la producción en serie. Naturalmente no es que mi ceguera encontrase la más mínima diferencia, sino que la voz de Mari Puri sonaba mucho más pura y transparente, más campanillera y vibrante, transmitiendo una ternura y emoción de las que bajo mi punto de vista carecen hoy muchas películas “made in Hollywood”. Si es que este ciego puede tener punto de vista.

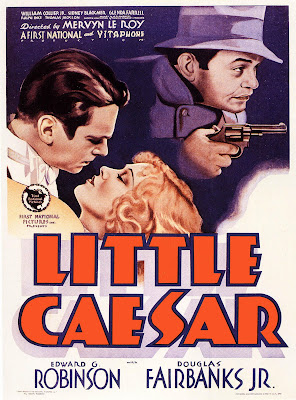

Algunas de las que más me gustaban eran las de Edward G. Robinson. A mí siempre me gustó porque era bajito como yo y porque siempre tenía aspecto vulgar, como sin duda también tengo yo. A la Mari Puri le recordaba a mi padre, eso sí, cambiando la gabardina gris por el mono azul que usaba en el paso a nivel de Renfe y el elegante sombrero por la boina castellana. Además, seguro que esa “G” quería decir González, Gutiérrez o Giménez, que era como se apellidaban los vecinos de las casas molineras de los alrededores de la mía. Recuerdo que cuando le dije eso a Mari Puri se me enfadó y muy seriamente decía que no, que un hombre de su categoría no podía tener otro apellido que Garcilaso, y que me acordase de que uno de los poetas españoles más grandiosos del siglo XX se también se llamaba García y que incluso había un Jiménez que era Premio Nóbel. Yo me escudé en que los ciegos no encontramos la diferencia entre G y J.

Sigo, que cuando me evado del tema Mari Puri frunce el entrecejo y deja de escribir. ¿A que Edward G. Robinson tiene el aire del vecino del tercero o de padre de unos amigos de toda la vida? Si uno se lo encuentra por la calle seguro que tiene la tentación de preguntarle por la jubilación y que qué tal van los hijos, allá, en Bilbao o Barcelona, donde han tenido que ir buscar trabajo. Hubiera sido el perfecto vecino al que uno deja las llaves de casa un mes entero mientras se va de vacaciones al Caribe con Curro o a la Costa del Sol con Torrente. Bueno, a veces pone cara de papanatas y de no saber por dónde se anda, pero seguro que es por exigencias del guión, claro. Sí, ya sé que otras veces hace de malo frío e indiferente, como en Cayo Largo (que no vean ustedes lo que sudé en ésa con la Mari Puri encima de mis rodillas), pero apostaría a que fue porque había tenido una infancia de abandono y maltrato, lo que desembocó en una juventud muy turbia y desenfrenada, con malas compañías que al final le llevaron por caminos equivocados. Claro que a lo peor en el pecado llevó el castigo y por eso nunca le nominaron para el Oscar, que es que manda narices que simplemente se lo dieran así, a lo póstumo, que es que hay que ver.

Mari Puri siempre le comprende perfectamente, y sabe bien de lo que habla. Ella siempre le ha comparado con su hermano Balduino. Balduino tuvo la desgracia de ir a nacer cuando faltaba poco para que una española se casase con el Rey de los belgas y su madre estuvo a punto de llamarle Fabiola, pero no se atrevió. Cosas que pasaban cuando había que esperar hasta el último momento para saber el sexo de los hijos, que te ponías a desear una niña y a soñar con sus triunfos en la copla española y en “Escala en Hi-Fi”, aquel programa en el que triunfó Karina, y luego te llegaba un hijo con bigote desde el nacimiento. Te llevabas un corte que te entraban ganas de no volver a tocar a tu mujer. O eso decía Laurentino, el padre de Balduino y de Mari Puri.

Yo nunca pude enterarme del final de “Hampa dorada”, porque a mitad de la película a Mari Puri se le saltaban las lágrimas, se bajaba de mis rodillas y entre balbuceos y sollozos siempre comparaba a su hermano con Little Ceasar. Balduino empezó también con pequeños robos, que si en los recreos les quitaba el chupachús a los más pequeños, que si entraba en la tienda de la esquina mientras la tendera le estaba subiendo los bajos a un pantalón de su hijo y se llevaba cuatro o cinco sardinas arenques, que si tiraba bombas fétidas en la entrada del Capitol para aprovechar el escándalo y colarse. Cosas así, propias de un crío, como decía la Artemia, la madre de la criatura, que más valiera que se lo hubiera tomado en serio, y no habría pasado lo que pasó, que hasta robó un vehículo para huir, como Telma y Louise, sólo que, como estábamos en Venta de Baños y eran los años que eran, lo que robó fue una bici y el dueño tuvo tiempo de tirarle mi bastón a la cabeza, obligándole a correr a casa con su sucia mano tratando de tapar la sangre. Desde entonces cada vez que me veía, cualquiera que fuese el lugar, cambiaba de acera apresuradamente. Yo le reconocía porque trataba de pasar de puntillas para no hacer ruido. Y me partía de risa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario